Il Telegrafo Napoleonico o Chappe

Curiosità: alla «Corte del Telegrafo ad Asta»

Passeggiando tra le vie del centro storico di Lecce, ci si può imbattere in una corte dalla strana denominazione:

Si tratta di una strada (in realtà, una corte, tipico elemento urbanistico delle città mediterranee) che evoca la realizzazione, a Lecce, della prima stazione telegrafica fatta non con il classico telegrafo elettrico di Morse ma mediante la costruzione di un impianto "semaforico" atto alla trasmissione a distanza di "glifi" che, opportunamente interpretati, consentivano di trasmettere dispacci a lunga distanza.

Fu una grande invenzione: di essa ne scrisse anche Alessandro Dumas. Leggiamo la descrizione che ne fa:

«Eh! mio Dio, sì, un telegrafo. Ho veduto qualche volta in capo di una strada sopra un poggio, un giorno di bel sole, innalzarsi queste braccia nere e snodate, simili alle zampe di una immensa coleoptra, e ciò non fu mai senza emozione, ve lo giuro, perché pensava che questi segni bizzarri fendendo l'aria con precisione, e portando a trecento leghe la volontà sconosciuta di un uomo assiso ad una tavola ad un altr'uomo assiso all'estremità della linea davanti ad un'altra tavola, si disegnavano o sul grigio della nuvola, o sull'azzurro dei cieli per la sola forza del volere di questo capo possente. Allora io credeva ai geni, alle silfidi, ai folletti, infine a tutti i poteri occulti, e rideva. Ora, non mi era mai venuta la volontà di vedere da vicino questi grossi insetti dal ventre bianco, dalle zampe nere e magre, perché temeva di ritrovare sotto le loro ali di pietra il piccolo genio umano, ben saputo, bene imburrato di scienza, di cabala, o di cancelleria. Ma ecco che un bel mattino intesi che il motore di ciascun telegrafo era un povero diavolo d'impiegato a 1200 franchi l'anno, occupato tutto il giorno a guardare, non il cielo come l'astronomo, non l'acqua come il pescatore, non il paesaggio come un cervello vòto; ma invece l'insetto dal ventre bianco e dalle zampe nere, suo corrispondente, situato 4, o 5 leghe lontano da lui. Allora mi son sentito prendere da un desiderio curioso di vedere da vicino questa crisalide vivente, e di assistere alla commedia che dal fondo della sua buccia ella dà all'altra crisalide tirandogli uno dopo gli altri alcuni capi della cordicella.»

Questo testo sul telegrafo ad asta è tratto dal 59.mo capitolo del "Conte di Montecristo", romanzo scritto dopo la fine dell'impero napoleonico e pubblicato a partire dal 1844 da Alessandro Dumas "padre" ed ispirato dalla vicenda del proprio genitore che, di ritorno dalla campagna militare napoleonica in Egitto del 1799, fu costretto ad attraccare a Taranto da una tempesta e, nella città ionica, finì carcerato sull'isola di San Pietro. Il romanzo è ambientato tra il 1833 ed il 1838 ed, in questa occasione, il telegrafo è usato dal protagonista per porre in atto la propria personale vendetta, «hackerandone» la trasmissione dopo aver corrotto, con ben 35.000 franchi l'addetto alle trasmissioni...

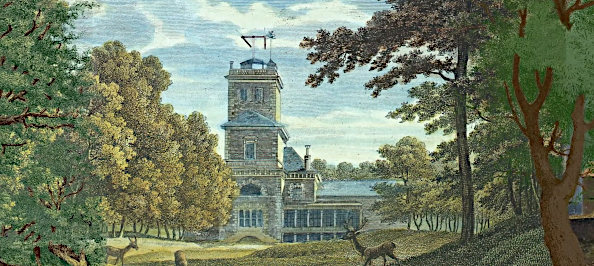

Un telegrafo, stando alla descrizione fornita, molto diverso da quello di Samuel Morse ma che, comunque, garantiva la comunicazione tra due punti distanti tra di loro grazie alla ripetizione del messaggio attraverso diverse stazioni sparse sul territorio e, come i moderni "ripetitori radio", dislocate su torri, palazzi, colline e montagne.

Fu una invenzione tutta francese, realizzata da Claude Chappe ed i suoi tre fratelli e, per questo, chiamata «Telegrafo Chappe» o, anche, «Telegrafo Napoleonico», dato che l'imperatore ne fece grande uso. I "Chappisti" erano i "Telegrafisti" del tempo...

Senza luce, non funziona...

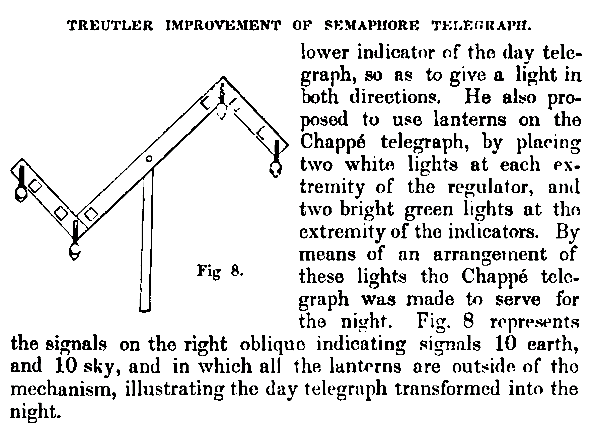

Ma il sistema aveva un grosso limite: al buio non era in grado di funzionare.

Ed ecco che, sui manuali del tempo, compaiono alcune interessanti modifiche, come quella che vedere il telegrafo ad asta illuminato da almeno quattro lanterne; grazie a questa semplice modifica, anche al buio, si poteva trasmettere:

Il telegrafo Chappe a Lecce

Anche Lecce, capoluogo del Salento e parte, attraverso il Regno di Napoli governato dai re napoleonici (prima Giuseppe Bonaparte e poi Gioacchino Murat), del grande impero francese, si dotò della propria, moderna (per quei tempi), installazione telegrafica.

Le grandi "braccia" del telegrafo si stagliavano nel cielo leccese dal campanile della chiesa di Sant'Irene, il cui convento, appartenuto ai Teatini e posto nel centro esatto della città, era stato requisito dai militari francesi e divenuto loro caserma.

Dal campanile partivano i dispacci diretti a Napoli ed a Parigi ed informavano, con una velocità incredibile per quei tempi, sugli accadimenti di uno dei luoghi più lontani del dominio napoleonico.

I telegrafi ad asta nel Salento: precisazioni

Quanto innanzi scritto, voleva semplicemente raccontare che, in un tempo ormai lontano, la telegrafia con punti e linee che noi Radioamatori conosciamo era ancora lontana dal divenire.

Tuttavia, le necessità di comunicare, grazie al grande ingegno umano, avevano trovato certamente delle soluzioni interessanti imperniate sulla presenza di «un'antenna» che, seppur priva di segnali radioelettrici, permetteva, comunque, il trasferimento di dispacci ed informazioni a distanza e con tempi assolutamente ragguardevoli per quei tempi.

Non solo: l'invenzione dei fratelli Chappe si rivelò essere duratura e, a seconda della nazione che l'adottava, soggetta a «personalizzazioni», proprio come accaduto nell'esempio della trasmissione al buio mediante lanterne.

Il Regno di Napoli non fu da meno e, qui, il telegrafo Chappe, subì alcune modifiche... Ma andiamo per gradi e cerchiamo di scoprire una realtà ricca di curiosità storiche interessanti

A Lecce, il telegrafo, era proprio sul campanile di Sant'Irene?

Possiamo dire di sì ma dobbiamo essere più precisi.

Inizialmente macchina di manovra e palo del telegrafo Chappe furono installati sul campanile della chiesa dei frati Teatini. Ma lì non ci restò per sempre.

Fa chiarezza in tal senso proprio colui che, dal 1871 in poi, assegnò i nomi alle strade di Lecce: Luigi De Simone, giudice e grande studioso della storia locale: nel sui libro «Lecce ed i suoi monumenti» pubblicato nel 1873 per i tipi di Gaetano Campanella, fornisce precise informazioni.

Riporto, di seguito, quanto è possibile leggere a pagina 60 del citato volume:

Il telegrafo ad asta fu stabilito in Lecce sulla Torre della Chiesa di Sant'Irene durante l'occupazione militare francese (1812 o 1814). I Chierici Teatini, dalla casa dei quali accedevasi ad Telegrafo, dicevansi molestati dal passaggio degli impiegati e di altra gente: quindi fu fatta una magnifica gradinata a chiocciola che aveva l'uscita sulla via Regina Isabella. Furono apposte le seguenti iscrizioni sulla nuova gradinata: «Ut Clericorum Regularium quieti prospicetur, Opus hoc a jundam magnifice extructum, Anno Reparatae Salutis 1832 – È vietato l'ingresso alle donne sotto pena di scomunica per decreto di Mons. Vescovo fatto in Santa Visita».

Non furono tanto contenti i detti Chierici ed ottennero che di là il Telegrafo fosse trasferito (15 Maggio 1843) sul campanile della Chiesa del Carmine Nuovo dove stette finché fu soppresso nel 1861 o 1862. La corda del Telegrafo elettrico giunse a Lecce il 18 Settembre 1858. L'officio telegrafico è oggi nel palazzo della prefettura.

Uno scritto, indubbiamente interessante, che ci permette di fare alcune interessanti considerazioni; prima tra tutte, la durata della permanenza a Sant'Irene del telegrafo: ben 30 lunghi anni! Più di quanto sarebbe rimasto sul campanile del Carmine, proprio accanto alla corte da me fotografata. Inoltre, il suo utilizzo, prima di essere smantellato, fu probabilmente in «parallelo» per qualche tempo con il telegrafo elettrico (dal 1858 al 1862).

Il telegrafo di Lecce ed i moti del 1848

Il 1848 fu un anno di moti rivoluzionari; il popolo chiedeva la costituzione e le rivolte erano all'ordine del giorno in tutte le città della penisola. L'eco degli eventi fu talmente grande che, ancora oggi, il modo di dire «fare un 48» non può altro che riferirsi a quell'anno.

Lecce non fu da meno ed è interessante la testimonianza che possiamo raccogliere su un libro dal titolo «Decisione profferita dalla Gran Corte Speciale della Provincia di Terra d'Otranto il 2 dicembre 1850 nella causa dei reati politici di Lecce, Manduria, Sava, etc» stampato a Lecce nel 1852 presso lo stabilimento Tipografico di Francesco Del Vecchio.

Nel volume, risultante dal processo derivante dai fatti delle ribellioni del 1848, furono giudicati e condannati molti rivoltosi; interessante, tra i vari fatti, il racconto dell'assalto alla stazione telegrafica. Ecco la narrazione presa dagli atti del processo, dove, a pagina 34, è raccontata la ribellione dei leccesi:

«Si ha poi la prova discussa che il Valzani [uno dei capi della rivolta: trattasi di Don Nicola Valzani sacerdote di San Pietro Vernotico n.d.r.] arringava a quelle persone, proclamando che si doveva abbattere il telegrafo...; che le Autorità erano cadute e che gli impiegati del telegrafo dovevano andare a basso. E nel mentre così arringava e faceva quelle promesse, altri salirono sul telegrafo, si tagliarono le funi e furono presi i cannocchiali, i registri e le carte.»

Come conseguenza di questi atti, la città di Lecce fu isolata dal resto del Regno ed il suo telegrafo restò muto.

La presenza di funi e di cannocchiali, citati nelle memorie del processo, ci confermano che si trattava di un telegrafo ad asta, esattamente come raccontato da Luigi De Simone ed il luogo in cui si svolsero i fatti è il campanile del Carmine Nuovo.

I rivoltosi volevano abbattere un telegrafo o un semaforo?

Le carte processuali parlano chiaro: parlano di «telegrafo» e non di «semaforo»; in particolare, un sito internet da me consultato (www.associazioniduesicilie.it), sull'articolo dedicato al «telegrafo ad asta» borbonico fornisce questa interessante categorizzazione:

Semaforo: «è un posto di vedetta e segnalazione, per lo più in prossimità del mare, non organizzato in rete, predisposto a trasmettere segnali codificati»

Al contrario, il telegrafo «è una stazione abilitata a trasmettere e ricevere con stazioni multiple successive, quindi organizzate in rete, non solo segnali codificati, ma anche segnali corrispondenti, in un conveniente codice, alle lettere dell'alfabeto, alle cifre e ai segni di interpunzione»

Pertanto, il semaforo trovava dislocazione in località marine: ad esempio, personalmente, me lo aspetterei ad Otranto... ma anche in questo caso facciamoci prima un'altra domanda.

Sul sito da me consultato, i telegrafi ad asta sono definiti «borbonici»... per quale motivo? Probabilmente perché nel Regno delle Due Sicilie i tecnici dei Borbone avevano apportato alcune modifiche all'originale telegrafo Chappe installato originariamente dai Francesi, pur restando fedeli alle caratteristiche originarie.

Ma esisteva, dunque, una rete di telegrafi? La risposta non può che essere affermativa.

Troviamo conferma nel libro degli «Atti della Reale Accademia delle Scienze», volume 2, parte Prima, pubblicato a Napoli per i tipi della Stamperia Reale nel 1825; qui, a partire dalla pagina 51, si discute sulla posizione geografica e sulla larghezza del canale d'Otranto. I calcoli sono fatti in base a punti geodetici alcuni dei quali ricadenti proprio sulle installazioni dei telegrafi.

In questo libro, sono citati i seguenti telegrafi, come vertici di triangolazione:

1) Telegrafo di Cerfignano, nel 1818 (tabella a pag. 87, numero ordine 10)

2) Telegrafo di Serrano, nel 1818 (tabella a pag. 87, numero ordine 11)

3) Telegrafo nel Castello di Otranto, nel 1818 (tabella a pag. 87, numero ordine 13)

Ben tre telegrafi che evidenziano, già dal 1818, una rete ben definita di comunicazione.

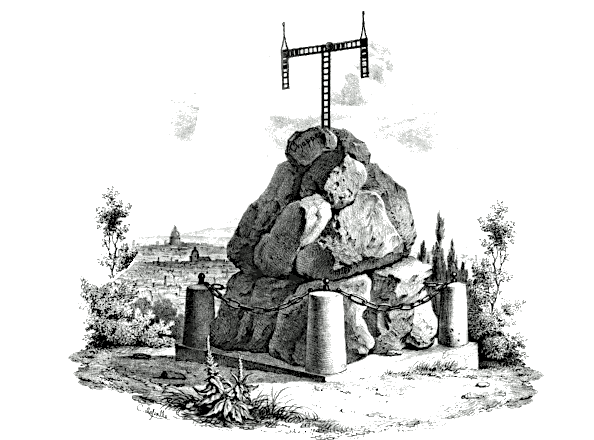

E sul castello di Otranto è ancora oggi possibile vedere la «garitta» dell'installazione telegrafica con una piccola finestra che punta, esattamente, verso la collina dove sorge il campanile di Serrano, frazione di Carpignano, posta a circa 12 Km in linea d'aria:

Accanto ad essa, nella foto, c'è una strana struttura, confusa con l'impianto di una improbabile catapulta: si tratta, alla luce delle informazioni qui raccolte, della parallela installazione di un semaforo marittimo... Ed ecco comparire, ad Otranto, città di mare, anche il «semaforo».

Ma come era la vita per un telegrafista del tempo?

Anche questa è una domanda da porsi e che, fortunatamente, trova ampie risposte in una pubblicazione ottocentesca.

Si tratta del libro «Viaggi e memorie dal 1837 al 1853 per Andrea Giuffreda Ufficiale Telegrafico», pubblicato a Cagliari intorno nel 1862.

Il libro racconta le vicende ed i trasferimenti del suo autore, impiegato, appunto, del telegrafo: essendo la narrazione negli anni dal 1837 al 1853 non può trattarsi altro che di telegrafo ad asta di tipo «Borbonico».

Il racconto è un misto tra le vicende personali ed i luoghi visitati con accenni di storia e di cronaca del tempo; trasferimenti e spostamenti tipici di un impiegato statale; e, proprio a pagina 9 del libro, il nostro Andrea Giuffreda racconta di Lecce:

«E poi altri, ed altri paesetti sino a Lecce per dimorarvi nove mesi sull'eminente campanile del carmine, sulla cui cima la Croce aveva ceduto il posto all'albero del telegrafo, simbolo troppo bene indicato per chi ne durava le fatiche... Ah! Chappe, Chappe, tu contrastavi il vanto della scoperta del semaphore ad un italiano, non altrimenti che per gustare l'ingrato diletto d'aver regalato un mistero di passione a tanti infelici»

Ma qui viene una considerazione: in francese il telegrafo parrebbe chiamato «semaphore» ma indubbiamente, parliamo dell'invenzione di Chappe, citato dal Giuffreda. Anzi, c'è di più; una nota esplicativa che riporto qui di seguito:

«Del telegrafo ad asta se ne è attribuito il ritrovato ad un tale Claudio Chappe, il quale ne presentava il primo esperimento alla Convenzione Nazionale di Francia addì 22 marzo 179x, mentre in effetti era un vanto usurpato ad un Italiano di nome Carlo Borgo che molto tempo innanzi diede il primo tentativo di telegrafo sotto il nome di Cifra Parlante...»

Quindi, il telegrafo è un telegrafo ad asta, secondo quanto realizzato da Chappe (citato dallo stesso Giuffreda) a sua volta, probabilmente, ispiratosi ai lavori di un italiano... ma guarda te! ![]()

Ma la vita nel Salento del nostro impiegato del telegrafo non si ferma a Lecce; dopo nove mesi nel capoluogo eccolo proprio a Serrano: «Da Lecce passiamo a Serrano, piccolo villaggio il cui telegrafo posto pure su campanile serve di comunicazione alla Linea di Otranto».

E questa è la conferma dell'esistenza della rete telegrafica salentina: Serrano a portata ottica con il castello di Otranto! Un salto di 12 Km in linea d'aria!

Dopo Otranto, Andrea Giuffreda ha il trasferimento verso la Sicilia: «partiamo per Brindisi, aggiungiamoci ad altri quattro infelici telegrafisti, per prendere imbarco... tutti giovani all'età di vent'anni, infelici!» È il dicembre del 1844...

Infine, la rete dei telegrafi del 1851 nella nostra provincia

Per caso, ho ritrovato una mappa dell'antica Terra d'Otranto del 1851, qualche anno prima dell'introduzione, almeno a Lecce, del telegrafo elettrico. La mappa fu realizzata da Benedetto Marzolla, cartografo napoletano nato a Brindisi nel 1801 e morto a Napoli nel 1858.

Benedetto Marzolla, ingegnere presso il Reale Ufficio Topografico, realizzò oltre 170 mappe: tra esse, anche quella di Terra d'Otranto su cui è possibile trovare il simbolo ![]() accanto ai nomi delle città ove era stata installata una stazione telegrafica... ed il simbolo adottato non lascia dubbi sulla tipologia del telegrafo lì esistente.

accanto ai nomi delle città ove era stata installata una stazione telegrafica... ed il simbolo adottato non lascia dubbi sulla tipologia del telegrafo lì esistente.

Partendo da Leuca, ove era installato il telegrafo più a sud della Penisola Salentina (probabilmente sulla collina del Santuario, ove, qualche anno più tardi sorse il faro), la stazione successiva, si rileva a ben 30 km a nord, nella frazione di Cerfignano, nei pressi di Santa Cesarea Terme.

Da Cerfignano, il segnale veniva ripetuto verso la stazione successiva, a 8 km a nord, esattamente nell'antica abbazia di San Nicola di Casole, sulla collina a sud di Otranto. Da Casole al castello di Otranto, posto in basso, in riva al mare, il salto era di appena 2.700 metri...

Dalla torre del castello di Otranto (visibile nella foto), il segnale era inviato al campanile di Serrano, posto sulle colline dell'interno a circa 12 km e mezzo. Da Serrano, frazione di Carpignano Salentino, il segnale partiva verso la stazione telegrafica di Vernole, posta a nord, ad altri 12 km e 600 metri. Finalmente, da Vernole, il segnale giungeva sul campanile della chiesa del Carmine Nuovo a Lecce, compiendo un ulteriore salto a portata ottica di 13 km.

Dalla chiesa del Carmine di Lecce il segnale era ripetuto verso la stazione successiva di Squinzano, comune a 14 km dal capoluogo. Da qui il segnale era inviato verso la stazione del telegrafo di Tuturano, frazione alle porte di Brindisi (14 Km) e da qui a Brindisi, con un salto di 9600 metri verso il Bastione San Giacomo, alle porte della città.

Da Brindisi, è facile supporre che il segnale andasse alla volta di Mesagne (la stazione era sul campanile della Chiesa Madre); la cittadina sorge all'interno, lungo la strada che conduce a Taranto, a quasi 8 km da Brindisi: da qui, il segnale veniva ripetuto verso San Vito dei Normanni, a nord, a poco più di 10 Km. Da San Vito, la stazione successiva è a Carovigno, a 7 km, dove l'installazione telegrafica era sull'antico castello Dentice di Frasso, posto sulla collina della città... lo stesso castello che, nel gennaio del 1934, avrebbe ospitato il grande Inventore Guglielmo Marconi di ritorno da un lungo viaggio compiuto in America, Giappone e Cina ![]()

L'ultimo salto che ho potuto identificare è da Carovigno a Fasano, con una distanza di ben 28 km! Tuttavia, la particolarità del territorio, fatto di colline, lascia pensare che il tratto fosse Brindisi - Mesagne - San Vito - Carovigno - Selva di Fasano (probabilmente, Monte Guarino), dato che non ci sono altre installazioni verso Taranto... Mah! Chissà se riuscirò a trovare altre informazioni in merito a questa antica rete di comunicazione ![]()

In conclusione

Non nascondo di essere stato sollecitato da un visitatore del mio sito a completare questo articolo e ad effettuare le necessarie ricerche: come guida turistica autorizzata non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione ![]()

Una ricerca che mette insieme le mie due passioni più grandi: la storia della mia Terra, il Salento, e quella della comunicazione, qualsiasi sia il mezzo adottato, dal telegrafo ad asta, alla telegrafia senza fili o alla fonia con le moderne radio che, al tempo dei fatti qui narrati, erano lunghi dal venire.